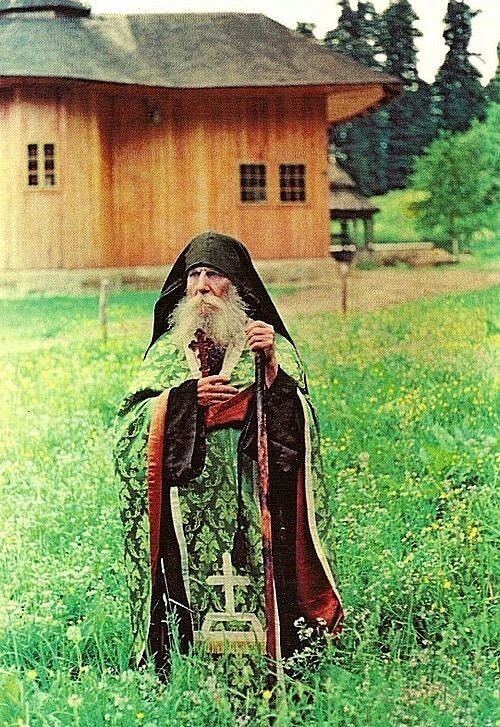

Иеросхимонах Паисий (Олару) – великий румынский старец, духовник архимандрита Клеопы (Илие). Он был не менее велик, чем старец Клеопа. К этим двум старцам в монастырь Сихастрия стекалась вся Румыния. Старец Клеопа подобно солнцу сиял своей мудростью и ученостью. А старец Паисий покорял своей святостью и глубокими духовными дарованиями. Он был прозорливым и читал в душах людей, как в книге. Видел далеко в пространстве и времени, знал бесконечно многое и бесконечно любил людей.

Его молитва имела огромную силу, и поток людей к нему не прекращался. Сколько бы ни приходилось ждать, иногда сутками, люди стояли, чтобы исповедаться у старца и получить его благословение. На коленях перед ним была вся Румыния, начиная с патриархов и иерархов и кончая безграмотными крестьянами. Всем он переворачивал душу, во всех вливал огромную духовную силу. При том что сам был стареньким и немощным. Схимником и отшельником он стал уже в 25-летнем возрасте, и молитва в уединении заполнила всю его долгую 93-летнюю жизнь.

Вот это – Христос

Отец Герман (Кондураке) всю жизнь провел в миру, пас овец, а когда дело дошло до старческой немощи, пришел в скит, вынуждаемый к тому тяжелой болезнью. Бог устроил так, чтобы кончина его была доброй, то есть в покаянии.

Звали его во Святом Крещении Герасимом, и пробыл он в скиту, не принимая пострига, лет 20, трудясь без устали, ибо жил на своем иждивении: возделывал огородик, сеял кукурузу, а когда посеет ее, начинал рыхлить землю. Много раз я видел, как он с мотыгой ползает по огороду на коленях, ибо он был стареньким, но всё равно работал, чтобы прокормить себя. Кое-что давали ему и в церкви, чтобы хватило на пропитание.

Жил он в нищете и иногда сам над собой шутил:

– Нищета – мое наследство от дедов и прадедов, с ней я сроднился в отцовском доме. А когда умер отец, она прицепилась ко мне. И вот, было ли что поесть, не было ли, пролетело 80 лет.

Время от времени я навещал его, а иногда он сам меня звал и потчевал галушками с брынзой. Да такими, что их так просто и не приготовишь. Как сейчас вижу, машет мне рукой и зовет:

– Эй, отче, а ну иди сюда, бедолага! Ты, может, сегодня и не ел вовсе! Возьми галушечек, угощайся, ну! Да если смотреть на этих чокнутых, ты же свалишься!

Жил бедный старик в ветхом домике, крытом соломой, и каждую весну его ремонтировал, подмазывал глиной, подпирал стены, таскал на себе глину, подкладывал ее под стены для крепости, пока однажды чуть в нем не погиб: стены отяжелели, размякли, и домик обрушился.

Я еще до этого предлагал ему бросить этот курятник и перейти жить ко мне. Но он сказал, что не любит жить вместе с кем-нибудь. Тогда я оставил его в покое, но когда он оказался без крыши над головой, сам вспомнил о моем предложении, и как сейчас вижу: ковыляет он ко мне однажды утром, наваливаясь на палку старости ради, у него же и нога плюс ко всему была увечной. Так что двигался он медленно, посеменит-посеменит и остановится, будто не смея идти дальше.

А у меня теперь уже был ученик, послушник, который жил со мной. И я, завидев Герасима, говорю ученику:

– Вот идет к нам еще один товарищ, с которым у нас восполнится число Троицы.

Послушник был этим не очень доволен, но ничего не поделаешь: он не мог пойти против моего слова. И вот мы с ним любуемся, как Герасим с сокрушением сердца говорит:

– Горек день калики, когда ветер дует в котомке.

И опять:

– Ну, отче, что, бедолага, не хотели бы вы принять меня к себе? Вот надо же тому случиться: рухнула моя землянка и меня чуть не задавила. Пошел я к настоятелю, а он говорит, чтобы я сделал то, что на ум придет. Ну что скажешь, бедолага, примешь ты меня?

А я, по своему обыкновению, обнял его за голову и ответил:

– Добро пожаловать! Живи отныне с нами.

Трудновато мне было убедить ученика, он отпирался: дескать, старик весь грязный, и зачем нам эта головная боль, у него же то вши, то он закурит. Я и сам сомневался, особенно из-за того, что он мог повергнуть в соблазн послушника, которому предстояло стать монахом, а из-за этого старика он мог впасть в отчаяние или, не дай Бог, уйти. И стал я беседовать с ним, а потом мне пришла такая идея: сделать посреди комнаты перегородку и устроить для Герасима отдельный вход, чтобы он нас не беспокоил. И так мы сделали ему маленькое, но удобное жилище. Кровать, маленький столик и окошко в двери, а кровать стояла у самой печки.

Пригласили мы тогда Герасима, чтобы он принял свою обитель. И бедный старик робко вошел в него, но поскольку был острословом, то сказал:

– Ну что поделать? От нужды потрескаешь и сыра со сметаной! И хочешь – не хочешь, а пей святую воду!

И свалилась на меня с тех пор новая забота. Ведь бедный ученик был прав, говоря, что у нас будут неприятности с чистотой: несчастный старик, пока ютился где попало, весь покрылся грязью, да к тому же и разболелся, так что мне пришлось за ним ухаживать.

В первый же день я велел ученику согреть воды, чтобы устроить старику баню, смыть с него грязь. Бедный ученик с большим трудом и отвращением исполнил это послушание, а когда пришел черед мыть старика, убежал вон. Тогда я сам стал мыть его, а когда начал мыть голову, позвал ученика и говорю ему:

– Вот это – Христос, и если убежишь, ты недостоин монашества.

Надо было мыть старика, позвал я ученика и говорю: «Вот это – Христос, и если убежишь, ты недостоин монашества»

Так убедил его помогать мне, и мы договорились, что одну субботу голову ему буду мыть я, а другую он.

Почти 2 года продолжались эти заботы, а летом 1936 года старик и того больше заболел и ослаб. Я исповедал его, причастил и попросил, чтобы он, когда преселится на тот свет, пришел ко мне оттуда и сказал, куда его определит Матушка Божия. А он отвечал, что придет:

– Если отпустят меня, горемыку. А если не отпустят, не приду. Ведь здесь куда хочешь, туда и идешь, а там, куда поставят, там и придется быть.

Этот старик не знал грамоты и молился, как умел. Однажды я услышал, как он молится святителю Николаю примерно так:

– Ну, Николай, бедолага, ну! Ты что, не сжалишься надо мной, ну? Я ведь старик, и ты старик, давай с тобой ладить.

И вот однажды летним вечером, под Константина и Елену, я после вечерни нашел его опочившим. Он сидел на кровати, сложив руки на столе, словно дремал. Так он преставился летом 1936 года. Ему было за 80. Упокой, Господи, его душу! Четыре дня он оставался в храме и нисколечко не пах, ибо сделал и душу свою, и тело легкими, проводя жизнь в нищете и покаянии.

Монах Герасим (Илие)

Этого монаха я знал, когда он был еще мальчишкой. До нашего скита Козанча было недалеко, и он как можно чаще приходил к нам. Первое мое знакомство с ним было таким. Однажды под воскресенье я стоял в храме на вечерне. В конце вечерни вижу мальчонку лет 17-ти, чуть обросшего, то есть нестриженого, и с осунувшимся лицом; но вижу: остается в храме, прикладывается ко всем иконам и шепотом что-то твердит. Прислушиваюсь немного, и мне кажется, будто он читает молитвы.

Я его о чем-то спросил, и так мы с этой минуты подружились с ним, и каждый раз, приходя в наш скит, он захаживал ко мне келлию. Пока однажды не сказал, что решил остаться в монастыре, и тогда же остался у меня. Это было осенью 1926 года, и пробыл он до Пасхи.

В это же самое время ко мне пришел и один старик, Василий Митошеру из одного села. Жил старик в этом же доме, но в другой комнате. Так что было нас теперь трое под одной крышей, только правило у каждого было отдельное.

Однажды вечером старец Василий приходит ко мне и просит благословения стоять на правиле вместе с братом Георгием, поскольку старик не умел читать. Хорошо. Я попросил брата Георгия, и он его принял. Когда они вместе выполняли правило, брат Георгий стоял на ногах, а старик на коленях.

Не знаю, какой помысл пришел Георгию, но он вдруг как влепит себе пару пощечин, а старик, с благоговением слушавший его, увидев такой спектакль, бегом выскакивает на улицу с криком:

– О горе мне, отец Паисий, брат Георгий сошел с ума!

Тогда брата Георгия разобрал смех, он расхохотался так, что не мог остановиться. Убежал в другую комнату, спустился в погреб и давай себя хлестать, чтобы смех прошел. И так сильно он ударял себя в грудь, что слышно было даже на улице. Остановится, снова разразится смехом и снова ударяет себя.

Услышав это, я полез к нему, вытащил из погреба, и больше старец Василий не просился совершать правило вместе с братом Георгием, пока оба они не ушли в Сихастрию.

Этот брат Георгий был молод, и его бороли помыслы. Пришел к нам в Козанчу осенью. Помню, работали мы с ним на винограднике. Однажды вечером я послал его в келлию пораньше, чтобы приготовил поесть, а сам продолжал работать. Вечером возвращаюсь и что же вижу? Не то что приготовленной еды, я не нахожу самого брата Георгия. Зову: «Брат Георгий!» – сюда, «Брат Георгий!» – туда. Никого. Зажигаю свечку. И вижу на столе записку, в которой написано: «Прости меня, отец Паисий, я ушел на пять дней, чтобы каяться!»

«Велики грехи наши, люди добрые, – подумал я. – Ну что за мальчишка! Ты видишь, что ему взбрело в голову? Пойти каяться, да еще и неизвестно куда!» И, поразмыслив, успокоился, полагая, что он ушел домой. Так что, голодный и усталый, я поел, что нашлось, лег и уснул.

Далеко за полночь вдруг слышу, как под окошком кричат:

– Благослови, отец Паисий, и прости меня, грешного!

А я говорю:

– Но кто ты?

А он говорит:

– Брат Георгий, грешный.

– Да как это может быть, ведь брат Георгий ушел на пять дней!

А он говорит:

– Прости меня, батюшка, я согрешил!

Впускаю, а он опять, стоя на коленях:

– Прости меня.

Говорю:

– Бог да простит тебя, но что с тобой стряслось? Где ты был?

А он говорит:

– Отец Паисий, меня уже давно борет помысл уйти в пустыню, чтобы каяться, и нынешним вечером снова пришло на ум каяться. И взял я коробок спичек, несколько свечек и часослов и пошел за околицу, ибо нашел там подходящую яму, и залез в нее. Зажег свечу и стал читать, прочел несколько молитв и начал акафист святым архистратигам Михаилу и Гавриилу. И когда дошел до середины акафиста, вдруг слышу за спиной громоподобный голос: «Ты что тут делаешь?!» Я так испугался, что рванул оттуда, не разбирая, где дорога, где пни; бежал, что есть мочи, и вот я вернулся. Только прошу тебя: прости, я больше так не буду!

А когда дошел до середины акафиста, вдруг слышу за спиной громоподобный голос: «Ты что тут делаешь?!»

Тогда я сказал:

– А почему ты не сказал мне о своем помысле? Видишь, что с тобой произошло из-за того, что ты поступил по-своему? Итак, чтобы ты больше не делал ничего без благословения.

Вот так приключилось с братом Георгием. Он хотел покаяться. Но он же мог каяться и в монастыре, ведь подвиг нес очень большой.

В другой раз подошел я к окну посмотреть, что он там делает, почему всё никак не ложится, ибо у него горел свет. Занавеска не закрывала всего окна, и сверху можно было взглянуть. Я подставил под ноги что-то, взобрался и увидел его. Он стоял перед иконами, воздев руки. Я пробыл там полчаса и, видя, что он так и продолжает стоять, перепугался, и, растрогавшись, в слезах пошел в свою келлию.

Весной он ушел в Сихастрию. Пробыл здесь, в Сихастрии, до армии, неся послушание при коровах. Там у него была полная возможность для безмолвия и слез.

Однажды лесник увидел его горько плачущим и окликнул:

– Что с тобой, брат?

А он говорит:

– Я ушиб ногу.

А лесник говорит:

– Ну ладно, не плачь, это пройдет.

А он говорит:

– Дай Бог, чтобы прошло.

Перевела с румынского Зинаида Пейкова

Перевод выполнен по книге: Paisie (Olaru), ierochimonah. «Dă-le, Doamne, un colţişor de rai!» Chipuri de monahi, care au trecut la Domnul («Дай им, Боже, уголочек рая!» Образы монахов, отошедших ко Господу). Ediţia a II-a. Doxologia, Iaşi, 2010.

Источник: www.monastery.ru